Au cœur d’une région aussi belle que tourmentée, la CIRGL, créée pour bâtir la paix et la coopération, traverse une crise de confiance. Entre rivalités régionales, trafics de minerais et jeunesse sans avenir, l’organisation risque de perdre son rôle de pilier de stabilité. La question est simple : saura-t-elle se réinventer pour redevenir l’espoir des Grands Lacs ?

Imaginez l’Afrique des Grands Lacs. Une terre d’une beauté à couper le souffle, riche de ressources et de cultures, mais aussi marquée par des décennies de conflits qui se répètent. Au milieu de ce paysage complexe, la CIRGL (Conférence Internationale pour la Région des Grands Lacs) est apparue comme un espoir, une promesse de stabilité et de coopération.

Pourtant, aujourd’hui, le vent tourne. Accusations entre voisins, soutiens présumés à des groupes rebelles, retraits temporaires… L’organisation elle-même est sous tension. Dans ce contexte, parler de paix n’est plus un vœu pieux, c’est une urgence absolue. Comment la CIRGL peut-elle redevenir ce pilier de la stabilité dont la région a désespérément besoin ?

Le grand écart : Les ambitions de la CIRGL et la dure réalité

Lancée en 2006 avec un pacte fondateur ambitieux, la CIRGL avait un objectif clair : transformer une région meurtrie en un havre de paix et de développement. Ses fondateurs avaient tout prévu : paix et sécurité, démocratie, développement économique. Des mécanismes comme le Mécanisme Régional de Suivi et d’Alerte Précoce (MRAP) devaient servir de « garde-fous ».

Mais sur le terrain, la géopolitique est un jeu rude. Les vieilles méfiances, la course aux ressources naturelles et les intérêts nationaux à court terme ont souvent eu raison de l’idéal collectif. La CIRGL risque de devenir une simple tribune où l’on s’accuse, plutôt qu’une table de négociation où l’on se réconcilie.

Comme le souligne un diplomate sous couvert d’anonymat : « On organise des sommets, on signe des déclarations, mais dans les couloirs, c’est la défiance qui règne. Tant que les leaders se regarderont en chiens de faïence, les mécanismes techniques resteront lettre morte. »

Les racines du mal : un cocktail explosif

Les menaces qui pèsent sur la paix sont comme un casse-tête dont les pièces s’imbriquent, et les résoudre une par une ne suffira pas.

L’hydre aux multiples têtes des groupes armés en est une illustration : des dizaines de milices opèrent dans la région, financées par le trafic de minerais et nourrissant les rivalités entre États, ce qui entretient un cercle vicieux de méfiance et d’accusations réciproques. Ce commerce illégal pèse lourd : selon l’ONU, la contrebande des minerais en provenance de la RDC représenterait près de 2 milliards de dollars par an, argent qui alimente directement les conflits.

À cela s’ajoute la malédiction des ressources. La région est un véritable « scandale géologique » avec de l’or, du coltan et du cobalt en abondance. Pourtant, sans une gestion transparente, ces richesses se transforment en « minerais de sang » qui alimentent les guerres.

Les crises politiques internes, elles, débordent toujours des frontières. Une élection contestée ou une transition bloquée suffit à provoquer des vagues de réfugiés. Le HCR estime à plus de 6 millions le nombre de déplacés internes et réfugiés dans les pays de la région des Grands Lacs, un fardeau qui pèse sur la stabilité régionale.

Enfin, la jeunesse, nombreuse mais sans perspectives, est une bombe à retardement. Avec 70 % de la population âgée de moins de 30 ans, le chômage massif ouvre la voie à toutes les frustrations. Comme le souligne Jeanne K., une travailleuse humanitaire de 34 ans : « Quand un jeune n’a que deux options : rejoindre un groupe armé pour manger ou rester dans sa famille sans avenir, le choix est vite fait. La paix, pour eux, doit rimer avec emploi et dignité. »

Les solutions concrètes : passer des paroles aux actes

Face à l’ampleur des défis, il ne suffit pas de répéter les mêmes vieilles recettes. La CIRGL doit innover et oser.

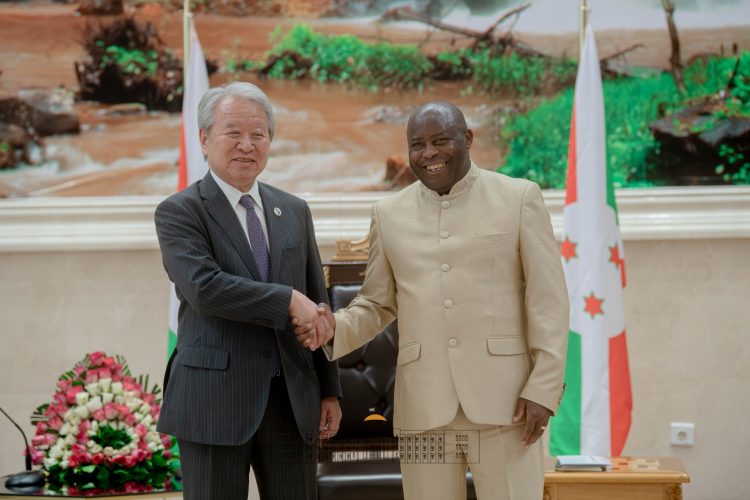

« Un vrai dialogue, sans fard : finis les discours préparés et les sourires de façade. Il faut instaurer un dialogue franc et confidentiel, peut-être entre ministres ou conseillers spéciaux, avec l’aide de médiateurs africains respectés. L’objectif ? Aborder directement les sujets qui fâchent », propose Déo Hakizimana, fondateur du Centre Indépendant de Recherches et d’Initiatives pour le Dialogue (CIRID).

Le système d’alerte précoce (MRAP) doit évoluer, car il ne sert à rien de sonner l’alarme si personne ne vient éteindre le feu. Cela exige un partage d’informations en temps réel et, surtout, une volonté politique d’organiser des opérations conjointes contre les groupes armés les plus dangereux.

Concernant les minerais, il faut aller plus loin que de simples certificats : la CIRGL pourrait piloter une filière régionale totalement traçable, « de la mine au portable », afin que l’argent finance les écoles et les hôpitaux plutôt que les kalachnikovs.

Enfin, les gouvernements ne peuvent pas tout faire seuls. Comme le rappelle l’analyste politique Dr Guillaume Ndayikengurutse, « la société civile, les femmes, les chefs communautaires et les jeunes sont en première ligne. Ils connaissent les solutions. La CIRGL doit les inclure dans ses décisions, pas seulement les inviter pour la photo ». Leur pragmatisme reste une clé essentielle pour bâtir une paix durable.

L’heure des choix

La CIRGL est à un tournant. Les tensions actuelles sont un signal d’alarme, pas une fatalité. L’organisation a le choix : rester une coquille vide qui acte les divisions, ou redevenir le moteur d’un destin commun.

« Le chemin de la paix est étroit. Il demande du courage, de la volonté et de voir plus loin que le prochain scrutin. En puisant dans l’esprit de son pacte fondateur et en ayant l’audace de se réinventer, la CIRGL peut encore incarner l’espoir d’une région où la richesse du sol profite à tous ses habitants. » insiste Déo Hakizimana, fondateur du CIRID.

Le temps n’est plus aux beaux discours. Il est à l’action. Car, en Afrique des Grands Lacs comme ailleurs, la paix n’est pas un rêve, c’est le seul chemin viable vers un avenir prospère.